こんにちはブラメです。

2019年10月に訪れたアイラ島の思い出、第三回です。

前回のお話はこちらからどうぞ↓

朝エディンバラを出発し、スコットランドの名所を巡りながら1日かけてアイラ島に移動したわれわれ一行。

夜にアイラ島に到着し、蒸溜所めぐりはその翌日からとなりました。

ツアー2日目。アイラ島は予想外の快晴!

アイラは年間通して雨が多く風が強いと聞いていたので、滞在中はずっとどんよりしたお天気になることを覚悟していたんですが、

予想に反して快晴!

ツアー2日目も最高のスタートとなりました。

アイラ最古の蒸留所 ボウモア – Bowmore

アイラ島での蒸溜所めぐり1軒目。

まず我われが訪れたのはBowmore(ボウモア)蒸留所でした。

今回のツアー客向けの宿はボウモアが運営するボウモアハウスだったので、

ボウモアの蒸溜所は宿のすぐ隣にありました。

ボウモアはアイラに現存する最も古い蒸留所なので、古めかしい建物を想像していましたが、予想に反しまだピカピカのビジターセンターがお出迎え!

蒸溜所見学ツアースタート

そしていよいよ蒸留所見学ツアーへ。

ウイスキー造りの工程については事前に予習していたので、実物を見れるというのはすごくテンション上がりました(バイブル↓)。

残念ながら伝統的なフロアモルティング(大麦を床に広げて発芽させる工程)はシーズンオフ&改装中で見ることが出来なかったのですが、それ以外の工程は見学できました。

中でも麦芽を焙煎する工程で使用する釜の中に入れたのはなかなか貴重な経験でした(焙煎中は当然熱くて入れません)。

作業は終わっているにも関わらず、中はまだほんのり温かかったです。

そして麦汁を発酵させる発酵槽の部屋も印象的で、麦汁から出た糖分で部屋中に甘い匂いが充満していました。

見学中はフタを開けて中も見せてくれて、何か落としてしまったらどうしようかとドキドキしました…

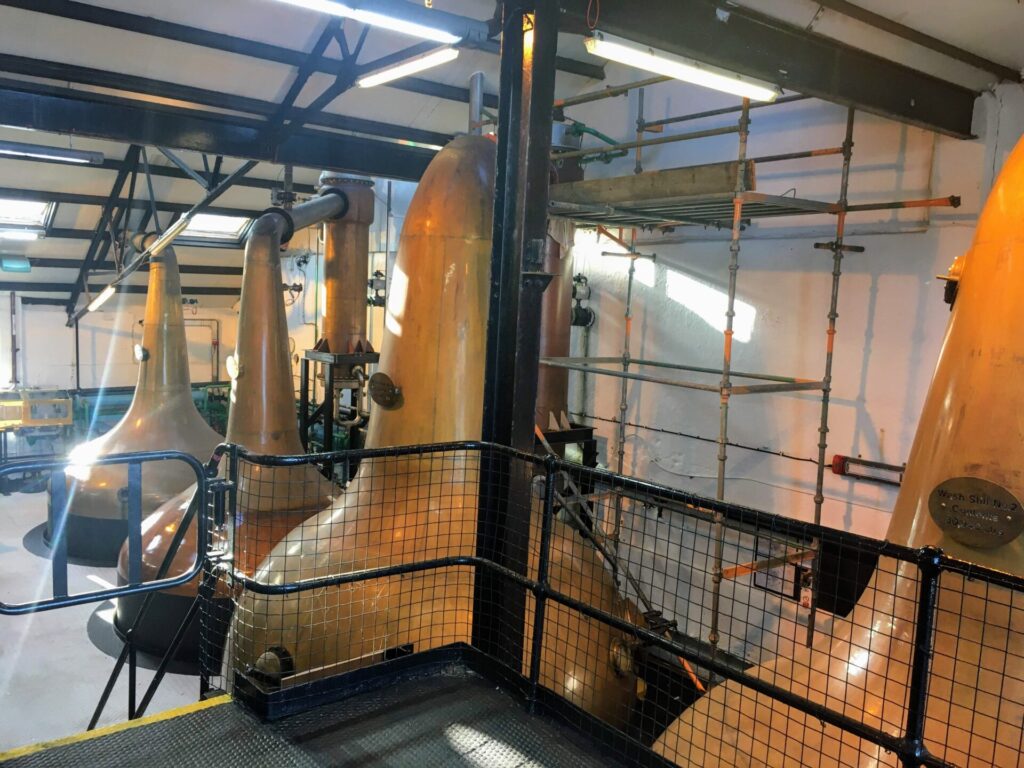

それからウイスキーの蒸留所といえば、ポットスティルが特徴的です↓かわいい。

ここが蒸留の工程で、水とアルコールの沸点の違いを利用して、アルコールを抽出する作業を行なっています。

このたった4機で世界中のボウモアのウイスキーが造られているのかと思うと驚きでした。

ボウモアの蔵へ潜入

製造工程の見学後は、ボウモア創業時からある蔵へ。

昔ながらの蔵、という感じで、ボウモアの歩んで来た歴史を物語っているようでした。

そこでウイスキー造りには欠かせない樽(タル)の話があり、

ボウモアではバーボン樽(バーボン造りに使用した樽)やシェリー樽(スペインの伝統的なシェリー酒造りに使用した樽)を使っているそうなんですが、

シェリー酒の生産量が近年激減しているそうで、それに従いシェリー樽の入手が年々難しくなっているそうです。

そのため最近では、日本のミズナラでできた樽を試すなど新しい道も探っているとのこと。

ウイスキー造りには麦や水といった原材料以外にも、欠かせないものがたくさんあって、それを今後も維持していくというのはなかなか大変なことなんですね・・・

今後同じお酒を飲むにも、ありがたみが増しそうです。

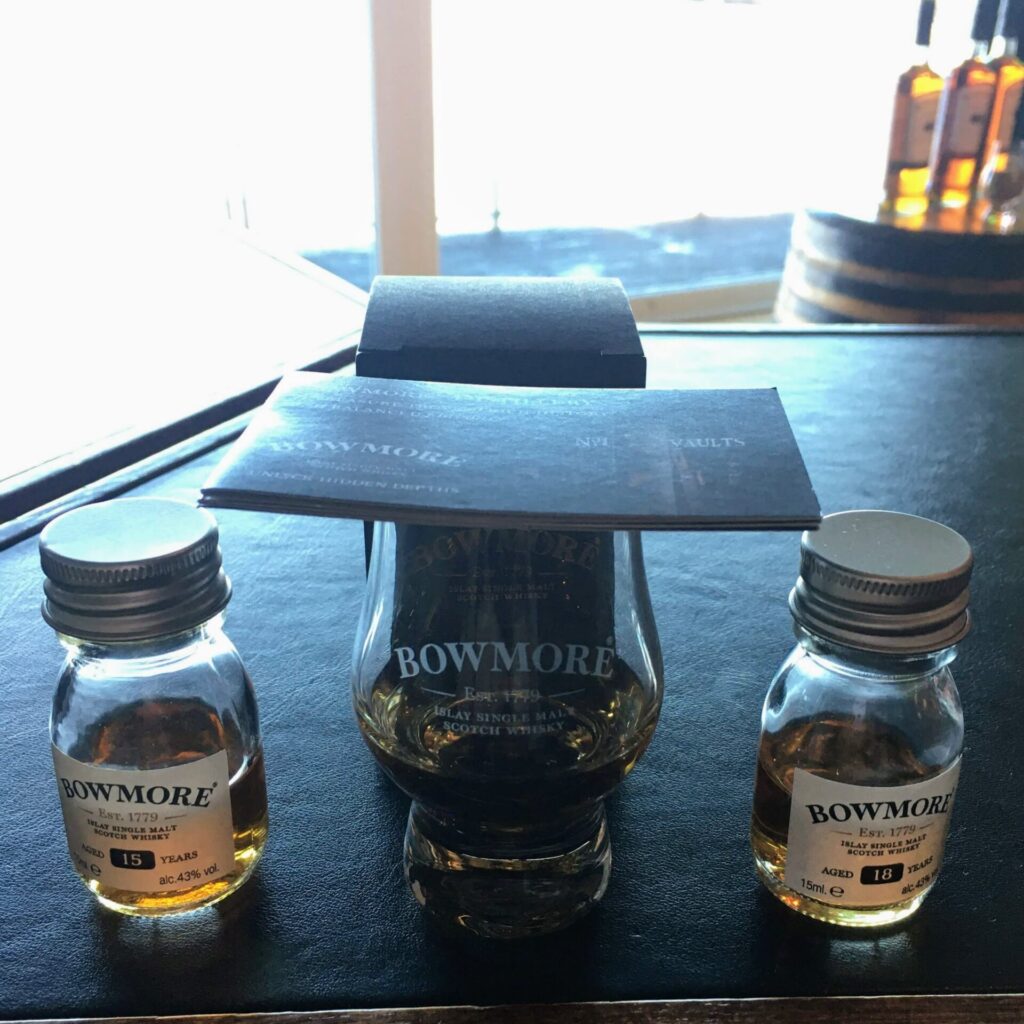

ボウモア12年・15年・18年をテイスティング

見学後はふたたびビジターセンターへ。

2階にバーがあり、ボウモアの12年・15年・18年をテイスティングできるようスタンバイされていました。

これ前に家でもやったやつ!

家でやった時は15年が一番おいしいと感じましたが、

あらためてボウモアの地で飲みくらべてみると、不思議なことに

18年が断然おいしい!

なんでやー!

ご当地マジックでしょうか。

ウイスキー初心者の私でもわかるくらい、18年は15年よりもさらに磨きがかかり、まろやかで深みのある味わいでした。

ちなみにテイスティングで使用したグラスはおみやげで持って帰れます。

いいおみやげができました。

ここでしか飲めないレア物

上記のテイスティングセット以外にも、レアなボウモアがバーで提供されています。

この時、残念ながらボウモア25年は売り切れだったんですが、

逆にまだ出来立てで世には出回っていないものを飲むことができました。

今回はアイラ2日目にまわった蒸留所をまとめて紹介しようと思ったんですが、

ボウモアだけで意外と長くなってしまったので続きは次回へ!

それではまた〜

burame